Номенклатурные ботинки

Я должен начать с откровенного признания. Ботинки эти я практически украл…

Двести лет назад историк Карамзин побывал во Франции. Русские эмигранты спросили его:

— Что, в двух словах, происходит на родине?

Карамзину и двух слов не понадобилось.

— Воруют, — ответил Карамзин…

Действительно, воруют. И с каждым годом все размашистей.

С мясокомбината уносят говяжьи туши. С текстильной фабрики — пряжу. С завода киноаппаратуры — линзы.

Тащат все — кафель, гипс, полиэтилен, электромоторы, болты, шурупы, радиолампы, нитки, стекла.

Зачастую все это принимает метафизический характер. Я говорю о совершенно загадочном воровстве без какой-либо разумной цели. Такое, я уверен, бывает лишь в российском государстве.

Я знал тонкого, благородного, образованного человека, который унес с предприятия ведро цементного раствора. В дороге раствор, естественно, затвердел. Похититель выбросил каменную глыбу неподалеку от своего дома.

Другой мой приятель взломал агитпункт. Вынес избирательную урну. Притащил ее домой и успокоился. Третий мой знакомый украл огнетушитель. Четвертый унес из кабинета своего начальника бюст Поля Робсона. Пятый — афишную тумбу с улицы Шкапина. Шестой — пюпитр из клуба самодеятельности.

Я, как вы сможете убедиться, действовал гораздо практичнее. Я украл добротные советские ботинки, предназначенные на экспорт. Причем украл я их не в магазине, разумеется. В советском магазине нет таких ботинок. Стащил я их у председателя ленинградского горисполкома. Короче говоря, у мэра Ленинграда.

Однако мы забежали вперед.

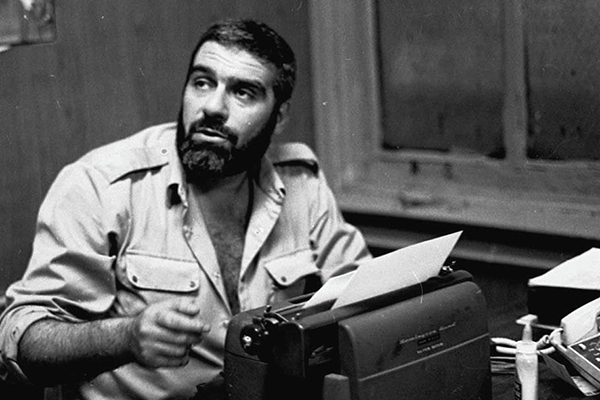

Демобилизовавшись, я поступил в заводскую многотиражку. Прослужил в ней три года. Понял, что идеологическая работа не для меня.

Мне захотелось чего-то более непосредственного.

Далекого от нравственных сомнений.

Я припомнил; что когда-то занимался в художественной школе. Между прочим, в той же самой, которую окончил известный художник Шемякин. Ка кие-то навыки у меня сохранились.

Знакомые устроили меня по блату в ДПИ (Комбинат декоративно-прикладного искусства). Я стал учеником камнереза. Решил утвердиться на поприще монументальной скульптуры.

Увы, монументальная скульптура — жанр весьма консервативный. Причина этого — в самой ее монументальности.

Можно тайком писать романы и симфонии. Мож но тайно экспериментировать на холсте. А вот по пытаитесь-ка утаить четырехметровую скульптуру.

Не выйдет!

Для такой работы необходима просторная мастерская. Значительные подсобные средства. Целый штат ассистентов, формовщиков, грузчиков. Короче, требуется официальное признание. А значит — пол ная благонадежность. И никаких экспериментов…

Побывал я однажды в мастерской знаменитого скульптора. По углам громоздились его незавершен ные работы. Я легко узнал Юрия Гагарина, Маяков ского, Фиделя Кастро. Пригляделся и замер — все они были голые. То есть абсолютно голые. С добросовестно вылепленными задами, половыми органами и рельефной мускулатурой.

Я похолодел от страха.

— Ничего удивительного, — пояснил скульптор, — мы же реалисты. Сначала лепим анатомию. Потом одежду…

Зато наши скульпторы — люди богатые. Больше всего они получают за изображение Ленина. Даже трудоемкая борода Карла Маркса оплачивается не так щедро.

Памятник Ленину есть в каждом городе. В любом районном центре. Заказы такого рода — неистощимы. Опытный скульптор может вылепить Ленина вслепую. То есть с завязанными глазами. Хотя бывают и курьезы. В Челябинске, например, произошел такой случай.

В центральном сквере, напротив здания горсовета, должны были установить памятник Ленину. Организовали торжественный митинг. Собралось тысячи полторы народу.

Звучала патетическая музыка. Ораторы произносили речи.

Памятник был накрыт серой тканью.

И вот наступила решающая минута. Под грохот барабанов чиновники местного исполкома сдернули ткань.

Ленин был изображен в знакомой позе — туриста, голосующего на шоссе. Правая его рука указывала дорогу в будущее. Левую он держал в кармане распахнутого пальто.

Музыка стихла. В наступившей тишине кто-то засмеялся. Через минуту хохотала вся площадь.

Лишь один человек не смеялся. Это был ленинградский скульптор Виктор Дрыжаков. Выражение ужаса на его лице постепенно сменилось гримасой равнодушия и безысходности.

Что же произошло? Несчастный скульптор изваял две кепки. Одна покрывала голову вождя. Другую Ленин сжимал в кулаке.

Чиновники поспешно укутали бракованный монумент серой тканью.

Наутро памятник был вновь обнародован. За ночь лишнюю кепку убрали…

Мы снова отвлеклись.

Монументы рождаются так. Скульптор лепит глиняную модель. Формовщик отливает ее в гипсе. Потом за дело берутся камнерезы.

Есть гипсовая фигура. И есть бесформенная мраморная глыба. Необходимо, как говорится, убрать все лишнее. Абсолютно точно скопировать гипсовый прообраз. Для этого имеются специальные устройства, так называемые пунктир-машины. С помощью этих машин на камне делаются тысячи зарубок. То есть определяются контуры будущего монумента.

Затем камнерез вооружается небольшим перфоратором. Стесывает грубые напластования мрамора.

Берется за киянку и скарпель (нечто вроде молотка и зубила). Предстоит завершающий этап, филигранная, ответственная работа.

Камнерез обрабатывает мраморную поверхность.Одно неверное движение — и конец. Ведь строение мрамора подобно древесной фактуре. В мраморе есть хрупкие слои, затвердения, трещины. Есть прочные фактурные сгустки. (Что-то вроде древесных сучков.). Есть многочисленные вкрапленная иной породы. И такдалее. В общем, дело это кропотливое и непростое.

Меня зачислили в бригаду камнерезов. Нас было трое. Бригадира звали Осип Лихачев. Его помощника и друга — Виктор Цыпин. Оба были мастерами своего дела и, разумеется, горькими пьяницами.

При этом Лихачев выпивал ежедневно, а Цыпин страдал хроническими запоями. Что не мешало Лихачеву изредка запивать, а Цыпину опохмеляться при каждом удобном случае.

Лихачев был хмурый, сдержанный, немногословный. Он часами молчал, а затем вдруг произносил короткие и совершенно неожиданные речи. Его монологи были продолжением тяжких внутренних раз думий. Он восклицал, резко поворачиваясь к любому случайному человеку:

— Вот ты говоришь — капитализм, Америка, Европа! Частная собственность!.. У самого последнего чучмека — легковой автомобиль!.. А доллар, извиняюсь, все же падает!..

— Значит, есть куда падать, — весело откли кался Цыпин, — уже неплохо. А твоему засраному рублю и падать некуда…

Однако Лихачев не реагировал, снова погрузившись в безмолвие.

Цыпин, наоборот, был разговорчивым и добро душным человеком. Ему хотелось спорить.

— Дело не в машине, — говорил он, — я сам автолюбитель… Главное при капитализме — свобода.

Хочешь — пьешь с утра до ночи. Хочешь — вкалываешь круглые сутки. Никакого идейного воспи тания. Никакой социалистической морали. Кругом журналы с голыми девками… Опять же — политика.

Допустим, не понравился тебе какой-нибудь министр — отлично. Пишешь в редакцию: министр — говно! Любому президенту можно в рожу наплевать. О вице-президентах я уж и не говорю… А машина и здесь не такая большая редкость. У меня с шестидесятого года «Запорожец», а что толку?..

Действительно, Цыпин купил «Запорожец». Однако, будучи хроническим пьяницей, месяцами не садился за руль. В ноябре машину засыпало снегом. «Запорожец» превратился в небольшую снежную гору. Около нее всегда толпились дворовые ребята. Весной снег растаял. «Запорожец» стал плоским, как гоночная машина. Крыша его была продавлена детскими санками.

Цыпин этому почти обрадовался:

— За рулем я обязан быть трезвым. А в такси я и пьяный доеду…

Такие вот попались мне учителя.

Вскоре мы получили заказ. Причем довольно выгодный и срочный. Бригаде предстояло вырубить рельефное изображение Ломоносова для новой станции метро. Скульптор Чудновский быстро изготовил модель. Формовщики отлили ее в гипсе. Мы пришли взглянуть на это дело.

Ломоносов был изображен в каком-то подозрительном халате. В правой руке он держал бумажный свиток. В левой — глобус. Бумага, как я понимаю, символизировала творчество, а глобус — науку.

Сам Ломоносов выглядел упитанным, женственным и неопрятным. Он был похож на свинью. В сталинские годы так изображали капиталистов. Видимо, Чудновскому хотелось утвердить примат материи над духом.

А вот глобус мне понравился. Хотя почему-то он был развернут к зрителям американской стороной.

Скульптор добросовестно вылепил миниатюрные Кордильеры, Аппалачи, Гвианское нагорье. Не забыл про озера и реки — Гурон, Атабаска, Манитоба…

Выглядело это довольно странно. В эпоху Ломоносова такой подробной карты Америки, я думаю, не существовало. Я сказал об этом Чудновскому. Скульптор рассердился:

— Вы рассуждаете, как десятиклассник! А моя скульптура — не школьное пособие! Перед вами — шестая инвенция Баха, запечатленная в мраморе. Точнее, в гипсе… Последний крик метафизического синтетизма!..

— Коротко и ясно, — вставил Цыпин.

— Не спорь, — шепнул мне Лихачев, — какое твое дело?

Неожиданно Чудновский смягчился:

— А может, вы правы. И все же — оставим как есть. В каждой работе необходима минимальная доля абсурда…

Мы принялись за дело. Сначала работали на комбинате. Потом оказалось, что нужно спешить. Станцию решено было запустить к ноябрьским праздникам.

Пришлось заканчивать работу на месте. То есть под землей.

На станции «Ломоносовская» шли отделочные работы. Здесь трудились каменщики, электрики, штукатуры. Бесчисленные компрессоры производили адский шум. Пахло жженой резиной и мокрой известкой. В металлических бочках горели костры.

Нашу модель бережно опустили под землю. Ус тановили ее на громадных дубовых козлах. Рядом висела на цепях четырехтонная мраморная глыба. В ней угадывались приблизительные очертания фигуры Ломоносова. Нам предстояла самая ответственная часть работы.

Тут возникло непредвиденное осложнение. Дело в том, что эскалаторы бездействовали. Идя наверх за водкой, требовалось преодолеть шестьсот ступеней.

В первый день Лихачев заявил:

— Иди. Ты самый молодой.

Я и не знал, что метро расположено на такой глубине. Да еще в Ленинграде, где почва сырая и зыбкая. Мне пришлось раза два отдыхать. «Столичная», которую я принес, была выпита за минуту.

Пришлось идти снова. Я все еще был самым мо лодым. Короче, за день я шесть раз ходил наверх. У меня заболели колени.

На следующий день мы поступили иначе. А имен но, сразу же купили шесть бутылок. Это не помогло.

Наши запасы привлекли внимание окружающих. К нам потянулись электрики, сварщики, маляры, штукатуры. Через десять минут водка кончилась. И снова я отправился наверх.

На третий день мои учителя решили бросить пить.

На время, разумеется. Но окружающие по-прежнему выпивали. И щедро угощали нас.

На четвертый день Лихачев объявил:

— Я не фрайер! Я не могу больше пить за чужой счет! Кто у нас, ребята, самый молодой?..

И я отправился наверх. Подъем давался мне все легче. Видимо, ноги окрепли.

Так что, работали, в основном, Лихачев и Цыпин. Облик Ломоносова становился все более четким. И, надо заметить, все более отталкивающим.

Иногда появлялся скульптор Чудновский. Давал руководящие указания. Кое-что на ходу переделывал.

Работяги тоже интересовались Ломоносовым. Спрашивали, например:

— Кто это в принципе — мужик или баба?

— Нечто среднее, — отвечал им Цыпин…

Надвигались праздники. Отделочные работы близились к завершению. Станция метро «Ломоносовская» принимала нарядный, торжественный вид.

Пол застелили мозаикой. Своды были украшены чугунными лампионами. Одна из стен предназначалась для нашего рельефа. Там установили гигантскую сварную раму. Чуть выше мерцали тяжелые блоки с цепями.

Я убирал мусор. Мои учителя наводили последний глянец. Цыпин прорабатывал кружевное жабо и шнурки на ботинках. Лихачев шлифовал завитки парика.

В канун открытия станции мы ночевали под землей. Нам предстояло вывесить свой злополучный рельеф. А именно — поднять его на талях. Ввести так называемые «пироны». И наконец, залить крепления для прочности эпоксидной смолой.

Поднять такую глыбу на четыре метра от земли довольно сложно. Мы провозились несколько часов. Блоки то и дело заклинивало. Штыри не попадали в отверстия. Цепи скрипели, камень раскачивался. Лихачев орал:

— Не подходи!..

Наконец, мраморная глыба повисла над землей. Мы сняли цепи и отошли на почтительное расстояние. Издалека Ломоносов выглядел более прилично.

Цыпин и Лихачев с облегчением выпили. Потом начали готовить эпоксидную смолу.

Разошлись мы под утро. В час должно было состояться торжественное открытие.

Лихачев пришел в темно-синем костюме. Цыпин — в замшевой куртке и джинсах. Я и не подозревал, что он щеголь.

Методу прочим, оба были трезвые. От этого у них даже цвет лица изменился.

Мы спустились под землю. Среди мраморных колонн прогуливались нарядные трезвые работяги. Хотя карманы у многих заметно оттопыривались.

Четверо плотников наскоро сколачивали малень кую трибуну. Установить ее должны были под нашим рельефом.

Осип Лихачев понизил голос и сказал мне:

— Есть подозрение, что эпоксидная смола не за твердела. Цыпа бухнул слишком много растворителя.

Короче, эта мраморная фига держится на честном слове. Поэтому, когда начнется митинг, отойди в сторонку. И жену предупреди на будущее.

— Но там же, — говорю, — будет стоять весь цвет Ленинграда! А что, если все сооружение рухнет?

— Может, оно бы и к лучшему, — вяло сказал бригадир…

В час должны были появиться именитые гости.

Ожидали мэра города, товарища Сизова. Его должны были сопровождать представители ленинградской общественности. Ученые, генералы, спортсмены, писатели.

Программа открытия была такая. Сначала — небольшой банкет для избранных. Затем — короткий митинг. Вручение почетных грамот и наград. А дальше, как выразился начальник станции — «по интересам». Одни — в ресторан, другие на концерт художественной самодеятельности.

Гости прибыли в час двадцать. Я узнал композитора Андрея Петрова, штангиста Дудко и режиссера Владимирова. Ну и, конечно, самого мэра.

Это был высокий, еще не старый человек. Выглядел он почти интеллигентно. Его охраняли двое хмурых упитанных молодцов. Их выделяла легкая меланхолия, свидетельствующая о явной готовности к драке.

Мэр обошел станцию, помедлил возле нашего рельефа. Негромко спросил:

— Кого он мне напоминает?

— Хрущева, — подмигнул нам Цыпин.

Мэр не дождался ответа и последовал дальше. За ним, угодливо посмеиваясь, бежал начальник станции.

К этому времени трибуну обтянули розовым са тином. Через несколько минут осмотр закончился.

Нас пригласили к столу.

Отворилась какая-то загадочная боковая дверь.

Мы видели просторную комнату. Я и не знал о ее существовании. Наверное, здесь собирались оборудовать бомбоубежище для администрации.

В банкете участвовали гости и несколько заслуженных работяг. Мы были приглашены все трое. Видимо, нас считали местной интеллигенцией. Тем более что скульптор отсутствовал.

Всего за столом разместилось человек тридцать. По одну сторону — гости, напротив — мы.

Первым выступил начальник станции. Он представил мэра города, назвав его «стойким ленинцем». Все долго аплодировали.

После этого взял слово мэр. Он говорил по бумажке. Выразил чувство глубокого удовлетворения. Поздравил всех трудящихся с досрочным завершением работ. Запинаясь, назвал три или четыре фамилии. И наконец, предложил выпить за мудрое ленинское руководство.

Все зашумели и потянулись к бокалам.

Потом было еще несколько тостов. Начальник станции предложил выпить за мэра. Композитор Петров — за светлое будущее. Режиссер Владимиров -за мирное сосуществование. А штангист Дудко за сказку, которая на глазах превращается в быль.

Цыпин порозовел. Он выпил фужер коньяка и потянулся за шампанским.

— Не смешивай, — посоветовал бригадир. — а то уже хорош.

— Что значит — не смешивай, — удивился Цыпин, — почему? Я же грамотно смешиваю. Делаю все по науке. Водку с пивом мешать — это одно. Коньяк с шампанским — другое. Я в этом деле профессор.

— Оно и видно, — нахмурился Лихачев, — по той же эпоксидной смоле…

Через минуту все говорили хором. Цыпин обнимал режиссера Владимирова. Начальник станции ухаживал за мэром. Штукатуры и каменщики, перебивая один другого, жаловались на заниженные расценки.

Только Лихачев молчал. Видно, думал о чем-то. Затем вдруг резко и совершенно неожиданно произнес, обращаясь к штангисту Дудко:

— Знал одну еврейку. Сошлись. Готовила неплохо…

А я наблюдал за мэром. Что-то беспокоило его. Томило. Заставляло хмуриться и напрягаться. Временами по его лицу бродила страдальческая улыбка.

Затем произошло следующее.

Мэр резко придвинулся к столу. Не опуская го ловы, пригнулся. Левая рука его, оставив бутерброд, скользнула вниз.

Около минуты лицо почетного гостя выражало крайнюю сосредоточенность. Потом, издав едва уловимый звук лопнувшей шины, мэр весело откинулся на спинку кресла. И с облегчением взял бутерброд.

Тогда я незаметно приподнял скатерть. Заглянул под стол и тотчас выпрямился. То, что я увидел, поразило меня и вынудило затаить дыхание. Я сжался от причастности к тайне.

А увидел я крупные ступни мэра города, туго обтянутые зелеными шелковыми носками. Пальцы ног мэра города шевелились. Как будто мэр импровизировал на рояле.

Ботинки стояли рядом.

И тут — не знаю, что со мной произошло. То ли сказалось мое подавленное диссидентство. То ли за говорила во мне криминальная сущность. То ли воз действовали на меня загадочные разрушительные силы.

Раз в жизни такое бывает с каждым.

Дальнейшие события припоминаю, как в тумане.

Я передвинулся на край сиденья. Вытянул ногу. На щупал ботинки мэра города и осторожно притянул к себе.

И лишь после этого замер от страха.

В ту же минуту поднялся начальник станции:

— Внимание, друзья! Приглашаю вас на короткий торжественный митинг. Почетные гости, займите места на трибуне!

Все зашевелились. Режиссер Владимиров попра вил галстук. Штангист Дудко торопливо застегнул верхнюю пуговицу на брюках. Цыпин и Лихачев не охотно отставили бокалы.

Я посмотрел на мэра. Тревожно оглядываясь, мэр шарил ногой под столом. Я, разумеется, не видел этого. Но я догадывался об этом по выражению его растерянного лица. Было заметно, что радиус поисков увеличивается.

Что мне оставалось делать?

Возле моего кресла стоял портфель Лихачева.

Портфель всегда был с нами. В нем умещалось до шестнадцати бутылок «Столичной». Таскать его было раз и навсегда поручено мне.

Я уронил носовой платок. Затем нагнулся и сунул ботинки мэра в портфель. Я ощутил их благородную, тяжеловатую прочность. Не думаю, чтобы кто-то все это заметил.

Застегнув портфель, я встал. Остальные тоже стояли. Все, кроме товарища Сизова. Охранники вопросительно поглядывали на босса.

И тут мэр города показал себя умным и находчивым человеком. Прижав ладонь к груди, он тихо выговорил:

— Что-то мне нехорошо. Я на минуточку прилягу…

Мэр быстро снял пиджак, ослабил галстук и взгромоздился на диванчик у телефона. Его ступни в зеленых шелковых носках утомленно раздвинулись. Руки были сложены на животе. Глаза прикрыты.

Охранники начали действовать. Один звонил врачу. Другой командовал:

— Освободите помещение! Я говорю — освободите помещение! Да побыстрее! Начинайте митинг!.. Еще раз повторяю — начинайте митинг!..

— Могу я чем-то помочь? — вмешался начальник станции.

— Убирайся, старый пидор! — раздалось в ответ.

Первый охранник добавил:

— На столах все оставить, как есть! Не исключена провокация! Надеюсь, фамилии присутствовавших известны?

Начальник станции угодливо кивнул:

— Я списочек представлю…

Мы вышли из помещения. Я нес портфель в дрожащей руке. Среди колонн толпились работяги. Ломоносов, слава Богу, висел на прежнем месте.

Митинг не отменили. Именитые гости, лишившиеся своего предводителя, замедлили шаги возле трибуны. Им скомандовали — подняться. Гости расположились под мраморной глыбой.

— Пошли отсюда, — сказал Лихачев, — чего мы здесь не видели? Я знаю пивную на улице Чкалова.

— Хорошо бы, — говорю, — удостовериться, что монумент не рухнул.

— Если рухнет, — сказал Лихачев, — то мы и в пивной услышим.

Цыпин добавил:

— Хохоту будет…

Мы выбрались на поверхность. День был морозный, но солнечный. Город был украшен праздничными флагами.

А нашего Ломоносова через два месяца сняли. Ленинградские ученые написали письмо в газету. Жаловались, что наша скульптура -принижает великий образ. Претензии, естественно, относились к Чудновскому. Так что деньги нам полностью заплатили. Лихачев сказал:

— Это главное…

Из сборника рассказов Сергея Довлатова «Чемодан»