Навстречу нам вышел унтер-офицер СС с дубинкой в руках и приказал:

— Мужчины налево! Женщины направо!

Четыре слова, произнесенные спокойно, безразлично, равнодушно. Четыре простых, коротких слова. И однако, именно в этот момент я навсегда расстался с мамой. Я еще не успел ни о чем подумать, но уже почувствовал, что отец сжимает мне руку: мы с тобой остаемся одни. Еще мгновение я видел, как мать и сестры идут направо. Циппора держала маму за руку. Я видел, как они уходили: мама гладила светлые волосы сестренки, словно защищая ее, а я, я продолжал шагать вместе с отцом, вместе с другими мужчинами. И я даже не подозревал, что в этом месте, в эту минуту навсегда прощаюсь с мамой и Циппорой. Я продолжал шагать. Отец держал меня за руку.

Позади меня упал старик. Стоявший рядом эсэсовец уже убирал револьвер в кобуру.

Я судорожно вцепился в руку отца. У меня была одна мысль: не потерять его. Не остаться одному.

Эсэсовские офицеры скомандовали:

— Построиться по пять.

Общая неразбериха. Главное было обязательно остаться вместе.

— Эй, парнишка, сколько тебе лет?

Ко мне обращался один из заключенных. Я не видел его лица, но голос был усталый и раздраженный.

— Почти пятнадцать.

— Нет, восемнадцать.

— Да нет же, — возразил я, — пятнадцать.

— Вот идиот! Слушай, что я говорю.

Потом он задал тот же вопрос отцу, который ответил:

— Пятьдесят.

Заключенный еще больше разозлился:

— Нет, не пятьдесят. Сорок. Слышите? Восемнадцать и сорок.

Он скрылся в ночном мраке. Вместо него, ругаясь, появился другой:

— Какого черта вы сюда притащились, сукины дети? Ну, зачем?

Кто-то осмелился ответить:

— А вы как думаете? Мы что, для собственного удовольствия приехали? Может, мы просились сюда?

Еще чуть-чуть, и арестант убил бы нашего товарища.

— Заткнись, скотина, а то задушу на месте! Лучше бы вы удавились у себя дома, чем ехать сюда. Вы что же, не знали, что вас ждет здесь, в Освенциме? Вы не знали? В сорок четвертом?

Нет, мы не знали. Никто нам ничего не говорил. Он не верил своим ушам. Его голос звучал всё более злобно.

— Видите там трубу? Видите? А пламя видите? (Да, мы видели пламя.) Так вот туда-то вас и поведут. Там-то и есть ваша могила. Вы всё еще не поняли? Вы ничего не понимаете, сукины дети? Вас сожгут! Сожгут дотла! От вас останется только пепел!

Его ярость переходила в истерику. Словно окаменев, мы не шевелились. Может, всё это только кошмарный сон? Немыслимый бред?

Вокруг себя я слышал ропот:

— Надо что-то делать. Нельзя, чтобы нас просто убили, нельзя идти, как скотина на убой. Мы должны сопротивляться!

Среди нас было несколько крепких ребят. У них оставались при себе ножи, и они уговаривали своих товарищей напасть на вооруженную охрану. Один парень говорил:

— Пусть мир узнает об Освенциме. Пусть узнают о нем те, кто еще может его избежать…

Но старики умоляли своих детей не делать глупостей:

— Нельзя терять надежду, даже когда меч уже занесен над твоей головой, — так рассуждали наши мудрецы.

Волна протеста улеглась. Мы продолжали двигаться по направлению к плацу. Там стоял среди других офицеров знаменитый доктор Менгеле (типичный офицер СС, с жестоким, довольно умным лицом и моноклем в глазу), держа в руке дирижерскую палочку. Палочка непрерывно указывала то вправо, то влево.

Я был уже напротив него.

— Сколько тебе лет? — спросил он тоном, которому, вероятно, хотел придать отеческие интонации.

— Восемнадцать, — мой голос дрожал.

— Здоров?

— Да.

— Профессия?

Сказать, что я студент?

— Крестьянин, — услышал я собственный голос.

Этот разговор длился всего несколько секунд. А мне он показался вечностью.

Дирижерская палочка указала влево. Я сделал полшага вперед. Я хотел сперва узнать, куда направят отца. Если он пойдет направо, я последую за ним.

Палочка снова качнулась влево. У меня словно гора с плеч упала.

Мы еще не знали, что лучше — налево или направо, какая дорога ведет в тюрьму, а какая — в крематорий. И все-таки я радовался: ведь я был вместе с отцом. Наша колонна продолжала медленно двигаться.

Подошел еще один заключенный:

— Довольны?

— Да, — ответил ему кто-то.

— Несчастные, вы же идете в крематорий.

Казалось, он говорил правду. Недалеко от нас из какого-то рва поднималось пламя, гигантские языки пламени. Там что-то жгли. К яме подъехал грузовик и вывалил в нее свой груз — это были маленькие дети. Младенцы! Да, я это видел, собственными глазами… Детей, объятых пламенем. (Стоит ли удивляться, что после этого я потерял сон?)

Вот, значит, куда мы шли. Дальше виднелся другой ров, побольше — для взрослых.

Я щипал себя за щеки. Жив ли я еще? Может, я сплю? Я не мог поверить своим глазам. Как это может быть, что сжигают людей, детей и мир молчит? Нет, это невозможно. Это кошмарный сон. Сейчас я внезапно проснусь с колотящимся сердцем и снова увижу комнату своего детства, свои книги…

Голос отца прервал мои мысли:

— Какая жалость… Как жаль, что ты не пошел с мамой… Я видел много мальчиков твоего возраста, которые ушли с матерями.

Его голос был бесконечно печален. Я понял, что он не хотел увидеть то, что со мной сделают. Он не хотел видеть, как горит его единственный сын.

Мой лоб покрылся холодным потом, но я сказал ему, что не верю, будто в наше время сжигают людей, — человечество ни за что бы этого не допустило…

— Человечество? Человечество нами не интересуется. Сегодня всё позволено. Всё возможно, даже печи крематориев… — Его голос прервался.

— Папа, — сказал я, — если это так, я не хочу больше ждать. Я брошусь на колючую проволоку под током. Это лучше, чем медленная смерть в огне.

Он не ответил. Он плакал. Его тело сотрясала дрожь. Плакали все вокруг. Кто-то начал читать Каддиш — молитву по умершим. Я не знаю, случалось ли прежде в истории еврейского народа, чтобы живые читали заупокойные молитвы по самим себе.

— Йитгаддал вейиткаддаш шмей рабба… — Да возвеличится и освятится Его Имя… — шептал отец.

Впервые я почувствовал, что во мне закипает протест. Почему я должен освящать и возвеличивать Его Имя? Вечный, Царь Вселенной, Всемогущий и Страшный молчит, за что же мне Его благодарить?

Мы продолжали идти. Постепенно мы приблизились ко рву, откуда исходил адский жар. Оставалось еще двадцать шагов. Если я решил покончить с собой, то было самое время. Нашей колонне оставалось сделать еще каких-нибудь пятнадцать шагов. Я кусал губы, чтобы отец не услышал, как у меня стучат зубы. Еще десять шагов. Восемь. Семь. Мы шли медленно, словно следуя за катафалком на собственных похоронах. Еще четыре шага. Три. Теперь он был совсем рядом, этот ров, полыхающий огнем. Я собрал остатки сил, чтобы вырваться из колонны и броситься на колючую проволоку. В глубине души я прощался с отцом, со всем миром, и сами собой сложились слова, и губы прошептали: «Йитгаддал вейиткаддаш шмей рабба… Да освятится и возвеличится Его Имя…». Сердце готово было вырваться из груди. Итак, пришло время. Я стоял лицом к лицу с Ангелом смерти…

Нет. В двух шагах от рва нам приказали повернуть налево и ввели в барак.

Я с силой сжал отцовскую руку. Он сказал:

— Ты помнишь г-жу Шехтер — там, в вагоне?

Никогда мне не забыть эту ночь, первую ночь в лагере, превратившую всю мою жизнь в одну долгую ночь, запечатанную семью печатями.

Никогда мне не забыть этот дым.

Никогда мне не забыть эти лица детей, чьи тела на моих глазах превращались в кольца дыма на фоне безмолвного неба.

Никогда мне не забыть это пламя, навсегда испепелившее мою веру.

Никогда мне не забыть эту ночную тишину, навсегда лишившую меня воли к жизни.

Никогда мне не забыть эти мгновения, убившие моего Бога и мою душу; эти сны, ставшие горячей пустыней.

Никогда мне этого не забыть, даже если бы я был приговорен жить вечно, как Сам Бог. Никогда.

Отрывок из книги «Ночь».

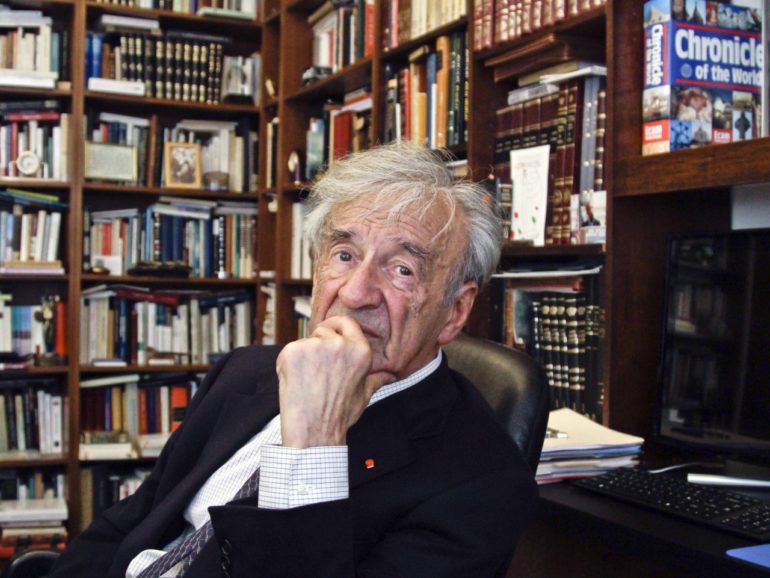

Справка:

Эли Визель — узник нацистских концлагерей Освенцим и Бухенвальд. Американский и французский писатель, журналист, общественный деятель, профессор, переживший Холокост. Лауреат Нобелевской премии мира 1986 года.

Скончался 2 июля 2016 года.

Читайте также Леонид Утесов: «В комнате была Одесса» и Симона де Бовуар: «Америка – сугубо мужской мир».